Eine Magnetresonanztomographie (MRT) kann bösartige Tumore und krankhaftes Gewebe erkennen. Eine MRT bei Krebs dient der frühzeitigen Diagnose. Die MRT ist ein strahlenfreies bildgebendes Verfahren, das besonders für die Darstellung von Weichteilen, Organen und dem Knocheninnenraum geeignet ist. In der Krebsdiagnostik spielt die Magnetresonanztomographie eine entscheidende Rolle, da sie selbst kleinste Veränderungen im Gewebe sichtbar machen kann.

Wir danken Dr. med. Steffen Meißner, Facharzt für Radiologie für das informative Experteninterview, in dem er sein fundiertes Wissen zur Rolle der MRT in der Krebsdiagnostik mit uns teilt. Dr. Steffen Meißner bietet uns wertvolle Einblicke in die Einsatzgebiete der MRT, ihre Vorteile gegenüber anderen Bildgebungsverfahren sowie ihre Bedeutung für die Früherkennung und Verlaufskontrolle von Tumoren. Zudem haben wir mit ihm über innovative MRT-Technologien und die zukünftige Entwicklung der Radiologie in der Krebsdiagnostik gesprochen. Sein Fachwissen hat wesentlich dazu beigetragen, die komplexen Zusammenhänge verständlich darzustellen.

„Die Magnetresonanztomographie ist fest in den klinisch-diagnostischen Ablauf von Krebserkrankungen integriert und entscheidet über die Notwendigkeit und Möglichkeit einer Therapie oder Änderung der Therapie. Die MRT ist und bleibt für die Krebsdiagnostik einer der wichtigsten Standbeine.“

Dr. med. Steffen Meißner

Facharzt für Radiologie

Krebszahlen in Deutschland

In Deutschland ist Krebs nach wie vor eine der häufigsten Todesursachen. Laut aktuellen Zahlen (Zentrum für Krebsregisterdaten) erkrankten 2022 rund 493.000 Menschen neu an Krebs, während die Zahl der Krebsdiagnosen in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen ist. Besonders betroffene Organe sind die Brustdrüse, Prostata, der Dickdarm und die Lunge. Die Früherkennung von Krebs durch moderne bildgebende Verfahren wie auch die Magnetresonanztomographie (MRT) hat sich als entscheidend erwiesen, um Tumore frühzeitig zu erkennen und die Heilungschancen zu erhöhen. Zu MRT bei Krebs gehören u.a.: MRT Prostata, MRT Darm, MRT Kopf oder MRT Brust.

Wie kann die MRT bei der Früherkennung von Krebs helfen?

Die MRT-Bildgebung als schon lange etablierte Methode kann speziell die Weichteile, also die Organe sowie Muskulatur und Bindegewebe und zudem den Knocheninnenraum in hohem Detail und Kontrast der einzelnen Bestandteile abbilden. Krankhafte Veränderungen wie z.B. Tumore verändern die normale Struktur der Gewebe und lassen sich dann vom normalen Gewebe unterscheiden. Für die einzelnen Körperregionen werden jeweils spezifisch optimierte Untersuchungsabläufe angewendet und bei der Frage nach Tumorerkrankung häufig in Verbindung mit Kontrastmittel-gestützten Bildsequenzen ergänzt, dies ermöglicht anhand von festgelegten Auswertekriterien die Detektion von Tumorgewebe in seiner Größe und Lagebeziehung im Körper. Zumindest lässt sich die Tumorwahrscheinlichkeit bei auffälligen Befunden einschätzen. Dies spielt gerade bei neu entstandenen sehr kleinen Tumoren eine Rolle. Im Weiteren können Tumore diagnostisch abgeklärt werden über Kontrolluntersuchungen oder wenn möglich, durch gezielte Probeentnahmen.

Rolle der MRT im Verlauf der Krebsbehandlung

Die MRT ist fest in den klinisch-diagnostischen Ablauf von Krebserkrankungen integriert und entscheidet über die Notwendigkeit und Möglichkeit einer Therapie oder Änderung der Therapie. Bekannte Tumore werden im Verlauf bezüglich der Größe, Lage und ggf. Ausdehnung in Nachbarstrukturen anhand der Bilder beschrieben. Wenn möglich werden diese hinsichtlich ihrer Aggressivität und Gefährdung des Patienten ausgewertet. Bei operabel entferntem Krebs wird in Nachkontrollen auf eine mögliche Wiederkehr der Erkrankung geachtet.

Vorteile der MRT gegenüber der CT in der Krebsdiagnostik

Der große Vorteil ist die gut differenzierte Abbildung der verschiedenen Gewebe und Organe mit den Binnenstrukturen bereits in Bildsequenzen ohne Kontrastmittel. Anhand der technisch unterschiedlichen erstellten Bilder kann nicht nur das Tumorgeschehen, sondern häufig auch die Tumorart diagnostiziert werden. Damit ist die MRT gegenüber der Kontrastmittel-gestützten CT-Diagnostik bei der Beurteilung der Organe, Bindegewebe und insbesondere auch des Gehirns und von Nervenstrukturen teilweise deutlich überlegen. Da die MRT-Bildgebung zudem ohne Röntgenstrahlung auskommt, können speziell auch Strahlen-sensible Regionen wie die Augenhöhle ohne Risiko untersucht werden.

Welche Krebsarten erkennt die MRT?

Bis auf sehr oberflächliche Tumore der Haut oder inneren Schleimhäute ist die MRT allumfassend als Bilddiagnosemethode für Krebserkrankungen ein bewährtes Verfahren, selbst Krebserkrankungen der Lunge lassen sich gut detektieren, obwohl die CT-Untersuchung hier im Vorteil liegt.

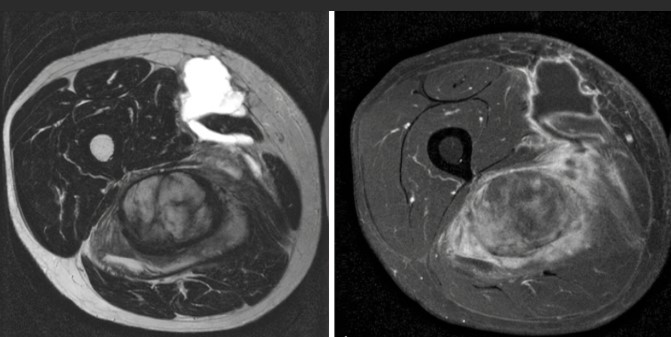

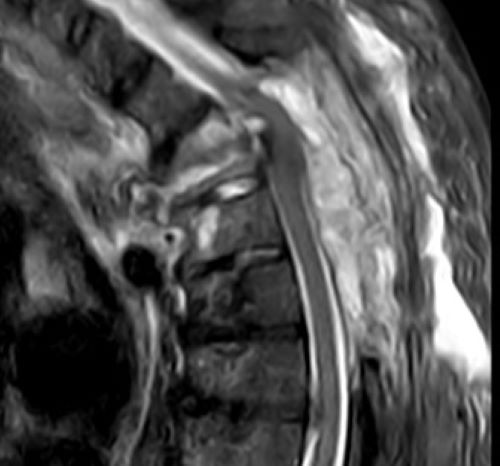

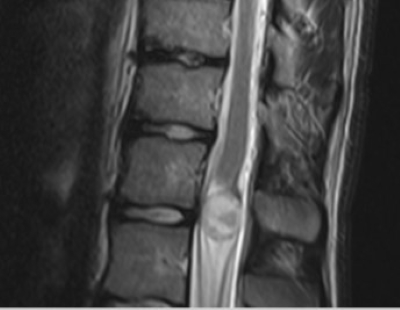

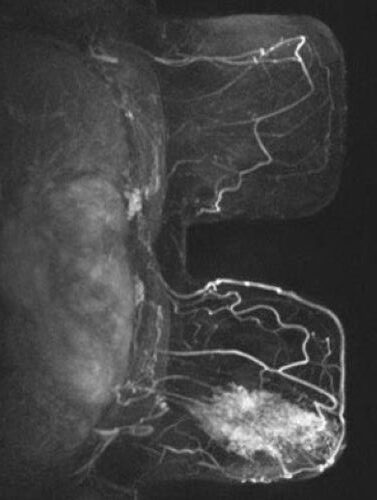

Abbildung zeigt Bilder einer MRT bei Krebs: (1) Wirbelsäulentumor, (2) Knochentumor, (3) Spinalkanaltumor, (4) Mamma-CA (Brustkrebs)

Wie erkennt man Tumorgewebe bei einer MRT-Untersuchung?

Tumorgewebe ändert die Eigenschaften des betroffenen Gewebes oder wenn es sich um gestreute Tumormetastasen handelt, stellt es sich als Fremdkörpergewebe dar mit anderen Eigenschaften als die Umgebung, die MRT stellt dies technisch als Bildveränderung sichtbar dar und lässt sich somit als Tumor diagnostizieren. Bei zusätzlichen Kontrastmittel-gestützten Bildsequenzen lässt sich zudem das abnormale Durchblutungsverhalten der Tumore erkennen: Das Kontrastmittel ist selbst deutlich als verändertes Signal der Gewebe wahrzunehmen. Tumore können entweder als zeitweise Verstärkung oder Verminderung des Bildsignals im Vergleich zum umgebenden Gewebe abgegrenzt werden.

Wie wird sich die Rolle der Radiologie in der Krebsdiagnostik in den nächsten 10 Jahren entwickeln?

Die MRT bietet für die einzelnen Körperregionen etablierte und standardisierte Untersuchungsprotokolle an. Die MRT ist und bleibt für die Krebsdiagnostik einer der wichtigsten Standbeine. Im gegenwärtigen KI-Boom sind computergestützte Programme als Hilfsmittel bei der Diagnostik langsam im Kommen. Diese werden sicherlich in den nächsten Jahren auch in radiologischen Abteilungen und Praxen vermehrt genutzt werden. Ob es sich als Routine durchsetzen kann, hängt von der Praktikabilität und Leistung sowie Anwenderfreundlichkeit ab. Im Weiteren werden vorrangig an wenigen Zentren für operativ relevante sehr spezielle Fragestellungen neuere Auswertemethoden, also technisch andere Bildsequenzen verwendet, die aber keinen Eingang in die Routineuntersuchungen bekommen haben. Dies liegt zum Teil neben der Frage der Notwendigkeit auch am Nachbearbeitungs- und Auswerteaufwand. Richtig eingebunden in nutzerfreundliche Programme mit optimierter KI könnten solche Bildsequenzen schnell ausgewertet werden und somit Teil der Routinediagnostik werden, wenn es sinnvoll für die klinischen Fragestellungen wird.